Sherlock Holmes

Sherlock Holmes

Kohlezeichnung von

Sidney Paget (1904)Die vom schottischen Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) ins Leben gerufene Romanfigur Sherlock Holmes erlangte ein so hohes Maß an Popularität und einen derartigen Kultstatus, dass sich bis in unsere Tage Legenden halten, nach denen der berühmte Meisterdetektiv tatsächlich lebte. Schon in der Zeit Sir Arthur Conan Doyles trieb die Begeisterung um den Detektiv seltsame Blüten: So liefen nach dem fiktiven Tod der Romanfigur Menschen mit schwarzen Schleifen am Oberarm durch London, um ihre Trauer und ihren Protest gegen das "Ableben" der Figur zum Ausdruck zu bringen. Abgesehen von derartigen Kuriositäten, die die Beliebtheit und der hohe Bekanntheitsgrad der Figur mit sich brachten, ist es unbestritten, dass Sherlock Holmes nicht nur die bekannteste Detektivfigur der Literaturgeschichte, sondern auch der Prototyp des analytisch-rationalen Detektivs ist, der mit seiner bis ins kleinste Detail reichenden Beobachtungsgabe und nüchternem Kombinieren die unterschiedlichsten und kompliziertesten Fälle löst.

Sherlock Holmes, den Doyle in insgesamt vier Romanen ("Eine Studie in Scharlachrot", "Das Zeichen der Vier", "Der Hund der Baskervilles", "Das Tal der Angst") und 56 Kurzgeschichten, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert spielen, ermitteln ließ, lebt in der Baker Street 221b in London, eine damals fiktive Adresse, deren hoher Bekanntheitsgrad ebenfalls Ausdruck der Popularität des Meisterdetektivs ist. Von hier aus arbeitet Holmes als "consulting detective" ("beratender Detektiv") sowohl für private Klienten als auch für die staatliche Polizei von Scotland Yard. Gelegentlich nimmt der Meisterdetektiv auch ohne konkreten Auftrag Ermittlungen auf, etwa, wenn er durch seinen Freund Watson Neuigkeiten aus der Gesellschaft Londons erhält oder auf interessante Zeitungsartikel stößt. In seinen Ermittlungen kommt Sherlock Holmes aufgrund seiner Genialität, die sich insbesondere in einer außergewöhnlichen Beobachtungs- und Folgerungsgabe äußert, immer wieder zu anderen Schlüssen als die Polizei und löst Fälle, bei denen diese (wie alle anderen) im Dunkeln tappt, bzw. auf einer falschen Spur ist. Interessanterweise liegt nach Schätzungen des Autors in einem Viertel dieser Fälle überhaupt kein Verbrechen vor.

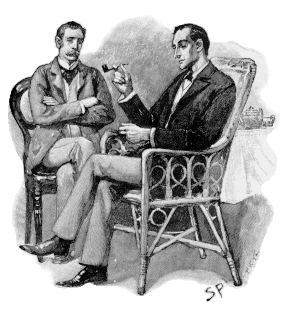

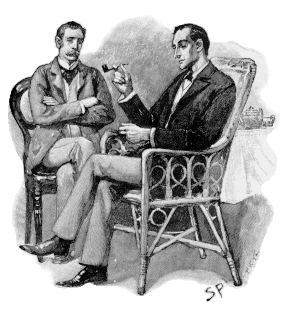

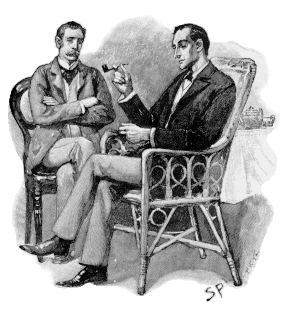

Sherlock Holmes (rechts) und Dr. Watson,

Sherlock Holmes (rechts) und Dr. Watson,

Illustration von Sidney Paget

Die fast ausschließlich von Holmes' engem Freund und Vertrauten Dr. Watson geschilderten Fälle, bei denen es sich zumeist um außergewöhnlich komplexe und intelligente Rätsel handelt, wirken nicht zuletzt durch diese Wahl der Erzählperspektive des wie ein Zeitzeuge auftretenden Freundes außergewöhnlich real und authentisch. Unterstützt wird dieser äußerst realistische Eindruck durch eine zeittypische Kulisse, die sowohl aktuelle Zeitereignisse als auch eine detailgetreue Widerspiegelung viktorianischen Lebensstils sowie realistische Darstellungen von Figuren und Schauplätzen beinhaltet. Zudem wird durch die streng rationale Herangehensweise des Meisterdetektivs an die Fälle der Geist der Zeit widergespiegelt, nach dem jedes noch so unerklärlich wirkende Rätsel mit den Mitteln des Rationalen gelöst werden kann. Dieses Vorgehen seiner Detektivfigur in Bezug auf Verbrechen verglich Sir Arthur Conan Doyle, der von 1882 bis 1890 in Southsea bei Portsmouth als Arzt praktizierte, mit der diagnostischen Herangehensweise eines solchen an eine Krankheit. Die empirischen Methoden der Naturwissenschaft sind dem Mediziner und Doyles Detektivfigur in der Tat als Grundlage ihres Handelns gemeinsam.

Sherlock Holmes mit Violine,

Sherlock Holmes mit Violine,

Illustration von Richard Gutschmidt (1902)

Dennoch handelt es sich bei Sherlock Holmes um eine außergewöhnlich vielschichtige Figur: Passt seine Begeisterung für das Schachspiel noch in das Bild des vernunftgesteuerten Rationalisten, der wie eine unfehlbare Maschine, mit der er in den Romanen und Kurzgeschichten auch häufig verglichen wird, Fälle löst, wird dieses jedoch in verschiedenen Aspekten seines Charakters und Privatlebens gebrochen: Einerseits reagiert er ab und an durchaus emotional (Angst, Sympathie, Wut), verfügt über einen feinen Humor und liebt die Musik: Holmes spielt Violine und ist im Besitz einer Stradivari-Geige, die nicht zuletzt auch seine finanzielle Unabhängigkeit widerspiegelt. Andererseits hat die Figur des Meisterdetektivs auch eine Seite, die man aus heutiger Sicht mit Fug und Recht als dunkel bezeichnen kann: Ist das Rauchen (Zigaretten, Pfeife, Zigarre) noch ein - gerade bei Romandetektiven! - gewöhnliches Laster, kann man dies über Holmes' sonstigen Drogenkonsum wohl kaum behaupten. Insbesondere in Zeiten ohne intellektuelle Herausforderungen konsumiert der Meisterdetektiv Morphium und Kokain, das damals noch nicht als Droge verboten war. Erst als der Suchtfaktor der Droge und die Folgen einer solchen Abhängigkeit aufgedeckt wurden, thematisierte Doyle dies auch in seinen Holmes-Geschichten, bis er den Detektiv in den letzten Erzählungen schließlich seinen Drogenkonsum vollständig aufgeben ließ. Wie zahlreiche seiner Nachfolger - hier sei insbesondere auf

Philip Marlowe verwiesen - stellt Holmes bisweilen seine eigenen Moralvorstellungen über das Gesetz. Dieses Verhaltensweise äußert sich insbesondere darin, dass er bisweilen Gesetze bricht, um einen Fall zu lösen, oder Mörder aus moralischem Verständnis ohne Strafe durch das Gesetz davonkommen lässt.

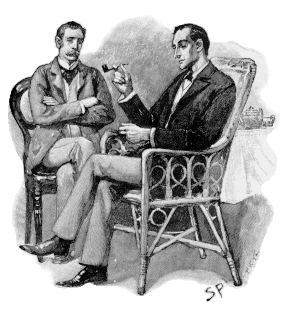

Sherlock Holmes (rechts) und Dr. Watson,

Sherlock Holmes (rechts) und Dr. Watson,

Illustration von Sidney Paget

Die Vorstellung von Sherlock Holmes' Erscheinungsbild und seiner Kleidung wird bis heute entscheidend geprägt durch die Illustrationen, die Sidney Paget für die Erstausgaben der Erzählungen kreierte. Dabei setzte sich das Bild gegen das geschriebene Wort durch: Erstaunlicherweise nämlich erwähnt Doyle die bekannte Jagdkappe, den Deerstalker-Hut, der das Bild des Detektivs entscheidend geprägt hat, nur in einer einzigen Geschichte. Häufiger belegt sind dagegen Darstellungen von Holmes' Aussehen, der als großer, hagerer Mann mit markantem, blassem Gesicht und spitzer Nase beschrieben wird, die ihn an einen Raubvogel erinnern lässt.

Wer den berühmten Meisterdetektiv bei seinen Ermittlungen über die Schulter schauen will, dem sei als Einstieg in die Welt des genial-rationalen Ermittlers der erste Holmes-Roman "Eine Studie in Scharlachrot" (engl. Originaltitel: "A Study in Scarlet", 1887) empfohlen, der bereits alle entscheidenden Charakteristika der späteren Romane und Erzählungen um den Meisterdetektiv beinhaltet und zudem das Kennenlernen von Holmes und Watson beschreibt. Unter den zahlreichen Verfilmungen sei abschließend insbesondere auf "Der Hund von Baskerville" (1939) verwiesen, ein Film, der im Gegensatz zu vielen anderen cineastischen Umsetzungen der Holmes-Geschichten zumindest teilweise streng der literarischen Vorlage folgt.

Weitere Themen rund um Sherlock Holmes