Sherlock Holmes Deduktion

„Ich deduziere.“ Diesen Satz hört man den Sherlock Holmes der erfolgreichen BBC-Serie nur selten sagen. In den Büchern von Sir Arthur Conan Doyle hingegen liebt es der Meisterdetektiv, seine brillanten Schlussfolgerungen mit dieser Einleitung zu beginnen. Der häufige Gebrauch dieses wenig bekannten Verbes dient dem Autor im Rahmen der Handlung auch immer wieder dazu, auf den Hang des Protagonisten zur Prahlerei hinzudeuten. Tatsächlich würde heutzutage kaum jemand das Wort „Deduktion“ kennen, würde Sherlock Holmes nicht so gerne damit angeben.

Deduktion versus Induktion

Die Deduktion wird in der Philosophie verwendet, um Einzelfälle durch Ableiten einer Verallgemeinerung zu beschreiben. Sherlock Holmes hingegen deduziert, indem er logische Schlüsse aus Aussagen und Verhaltensweisen von Personen zieht. Ihren grammatikalischen Ursprung hat die Deduktion im Lateinischen. „Deductio“ bedeutet herleiten oder fortführen. Ihr gegenüber steht die Induktion. Sie beschreibt eine wissenschaftliche Methode, um von einem konkreten Einzelfall auf das Allgemeine zu schließen, um daraus eine Gesetzmäßigkeit abzuleiten.

Hundehaare, Hosenbeine und ein Frühstück im Zug

Sherlock Holmes bedient sich der Deduktion in jedem seiner Fälle. Sein brillanter Verstand erlaubt es ihm, innerhalb kürzester Zeit sein Gegenüber zu lesen wie ein offenes Buch. Dabei behilflich sind ihm typische menschliche Verhaltensweisen. Aber auch der eine oder andere Bluff gelingt ihm, wenn dieser ausreichend überzeugend vorgetragen wird.

In der Erzählung „Der Hund von Baskerville“ findet sich beispielsweise ein hilfesuchender Klient bei ihm ein. Sherlock deduziert aus dem Zeitpunkt seines Erscheinens in der Baker Street, mit welchem Zug er London erreicht haben muss. Den Gemütszustand des Mannes kann er anhand der Augenringe und seiner angespannten Körperhaltung erkennen. Gerade so in Schwung mit seinen Schlussfolgerungen komplettiert der Detektiv seine Charakterstudie mit dem Hinweis auf das enttäuschende Frühstück im Zug. Der Klient ist nur halbwegs beeindruckt, bis auf die Beschreibung des Frühstücks. Auf die Frage, wie Sherlock Holmes wissen könne, dass das Frühstück im Zug enttäuschend war, antwortet dieser jovial: „Ist es jemals etwas anderes?“

Doch nicht nur Menschen, sondern auch Gegenstände interpretiert Sherlock Holmes für seine Zwecke. Ein Handy mit wasserdichter Outdoor-Schutzhülle etwa weist seiner Meinung nach auf einen notorischen Fremdgänger hin, der das Handy mit unter die Dusche nimmt, um von seiner Frau nicht überführt zu werden. Ein anderes Mobiltelefon mit zerkratzter Ladebuchse lässt als Eigentümerin oder Eigentümer eine Person mit Suchterkrankung vermuten. Der Zustand eines Eherings am Finger einer Frau liefert ihm Rückschlüsse über Glück oder Unglück der Beziehung. Ein Secret Service Agent im dunklen Maßanzug wird augenblicklich als Mitarbeiter des Buckingham Palace enttarnt, da kurze helle Hundehaare seine ansonsten so makellosen Hosenbeine zieren.

Menschliches Versagen

Ganz im Sinne des hochfunktionalen Soziopathen, als welcher Sherlock Holmes sich selbst ohne zu zögern gerne vorstellt, schreckt er auf dem Weg zur Lösung eines Falls auch nicht davor zurück, Menschen in seinem Umfeld zu verletzen. Er nutzt die Berechenbarkeit des menschlichen Verhaltens in mehreren Erzählungen, um ans Ziel zu gelangen. Besonders perfide jedoch bedient er sich der Tatsache, dass eine verliebte Frau einem Sherlock, der in der Lobby ihres Arbeitsplatzes einen Verlobungsring in die Überwachungskamera hält, auf keinen Fall widerstehen kann. Sie würde auch nicht zögern, den streng bewachten privaten Fahrstuhl ihres Chefs für ihn zugänglich zu machen. Als sein Alter Ego Dr. Watson ihn vorab fragt, wie er gedenkt in das gut gesicherte oberste Stockwerk zu gelangen, antwortet der Meister der Deduktion mit: „menschliches Versagen“.

Umgekehrte Deduktion oder: Die Kunst des Verkleidens

Ein Aspekt der teilweise unorthodoxen Arbeitsweise von Sherlock Holmes wird in der neuesten Verfilmung der BBC ausgespart. Doch die Romanvorlagen und auch sämtliche frühere Spielfilme zeigen den Detektiv als Meister der Verkleidung. Er bedient sich zum einen damit der einfachen Tatsache, dass das durchschnittliche menschliche Auge sich sehr leicht täuschen und ablenken lässt. Zum anderen macht es seinem immerzu als leicht überheblich gezeichneten Charakter großen Spaß, Menschen in die Irre zu führen. Aufmerksame moderne Leserinnen und Leser der Bücher könnten sogar daran zweifeln, ob das Verkleiden für die Lösung eines Falles wirklich zwingend notwendig wäre.

Vom Erzfeind an die Wand gespielt

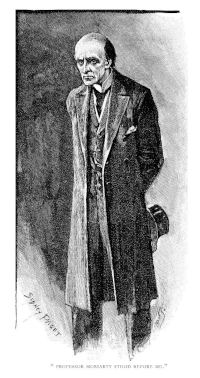

Doch auch Meisterdetektiv Sherlock Holmes muss dann und wann Rückschläge einstecken. Jede große Gabe bietet potenziellen Feinde eine erstklassige Zielscheibe im Kampf zwischen Gut und Böse. Sein Erzfeind, Professor Moriarty, beispielsweise liebt es, durch das Streuen falscher Fährten und Hinweise vom eigentlichen Verbrechen abzulenken. Solche intellektuellen Blendgranaten kann auch der Beste seines Faches nicht immer auf Anhieb durchschauen. Das kriminelle Genie von Professor Moriarty hätte ursprünglich sogar gewinnen sollen. Sir Arthur Conan Doyle war seiner beliebten Romanfigur Sherlock Holmes nämlich überdrüssig geworden und plante dessen Ermordung. Auf Intervention seines Verlegers jedoch starb Professor Moriarty statt seiner durch einen Sturz in die Reichenbachfälle.

Deduktion braucht Intuition

Sherlock Holmes und sein Superhirn brauchen ganz dringend die menschlichen Fähigkeiten von Dr. Watson. Sir Arthur Conan Doyle hat ihn vermutlich nicht umsonst als Arzt die Bühne betreten lassen. Gerade dieser Berufsstand zeichnete sich schon immer dadurch aus, nichts Menschliches befremdlich zu finden und die Natur der Menschen besser zu kennen als alle anderen. Ein hochfunktionaler Soziopath wie Sherlock Holmes braucht also einen Partner an seiner Seite, der vielleicht nicht über seinen überragenden Intellekt verfügt, aber die feinen Zwischentöne menschlichen Gebarens lesen und verstehen kann, die einem immerzu leicht autistisch anmutenden Genie verschlossen bleiben. Charaktereigenschaften wie Loyalität, Patriotismus und Diskretion zeichnen Dr. Watson zusätzlich aus. Aber auch er verfügt über Fachwissen, das die Lösung so mancher Fälle entscheidend mitgetragen hat.

Deduzieren leicht gemacht

Die gute Nachricht für alle Durchschnittsmenschen: Deduzieren erfordert keinen überdurchschnittlichen IQ wie jenen, den Sherlock Holmes von seinem Schöpfer mitbekommen hat. Aufmerksames Beobachten seiner Umgebung kann man lernen und immer weiter perfektionieren. Besonders bietet sich das im Urlaub an, wo Straßencafés oder die Liegewiese an Pool oder Strand ein breites Spektrum an unfreiwilligen Versuchsobjekten bieten. Großer Vorteil dabei: Falls man sich als weniger diskret als Holmes & Watson erweisen sollte, bleibt ein Missverständnis ohne Folgen. Auch das Lesen von Körpersprache und Mimik ist kein Hexenwerk. Diverse Profiler haben zu diesem Thema gut verständliche und spannende Bücher verfasst. "Das große Buch der Körpersprache: Gesten und geheime Signale verstehen" ist dabei definitiv ein Buch, das an dieser Stelle genannt werden sollte. Ein Nachteil ist es jedenfalls nicht, unserem Gegenüber nicht nur das glauben zu müssen, was es erzählt. Der Text zwischen den Zeilen ist meistens der interessantere.

Deduktion üben am PC

Wer hingegen die Deduktion in Kriminalfällen üben möchte, der kann dies im Computerspiel Crimes & Punishments: Sherlock Holmes (siehe hierzu auch meinen Test - auch auf Konsolen erhältlich). Bei diesem Spiel schlüpft man nämlich in die Rolle des Meisterdetektivs Sherlock Holmes und versucht dabei Fälle zu lösen. Dafür sammelt man erst einmal Indizien und versucht dann am Ende daraus abzuleiten, wer der Mörder sein könnte. Dafür muss natürlich seine Absicht erst einmal aufgedeckt werden. Hierfür steht eine eigene Deduktions-Übersicht bereit.